长期卫星记录显示,至少自1981年以来,全球植被覆盖地区开始绿化。然而,这一趋势存在显著的空间和时间差异。因此,收集不同地区和不同时期的植被动态信息对于了解植被变化的总体动态尤为重要。作为研究植被动态的重要数据来源,遥感数据的时间覆盖面有限,只能追溯到1980年代左右。为了探索公元1981年之前的植被变化,需要替代方法来重建植被历史。先前的研究表明,花粉累积率 (pollen accumulation rate, 简称PAR) 在重建植被覆盖和植物生物量方面具有巨大的潜力。因此,本研究旨在探索PAR和植被覆盖度之间的关系。近年来,冰芯花粉研究以其高时间分辨率和准确定年等特点,在大空间尺度的植被、土地利用和气候重建方面显示出其独特优势。尽管之前在青藏高原上曾开展过冰芯花粉的研究,但是仍然缺乏花粉与植被绿度关系的探究。

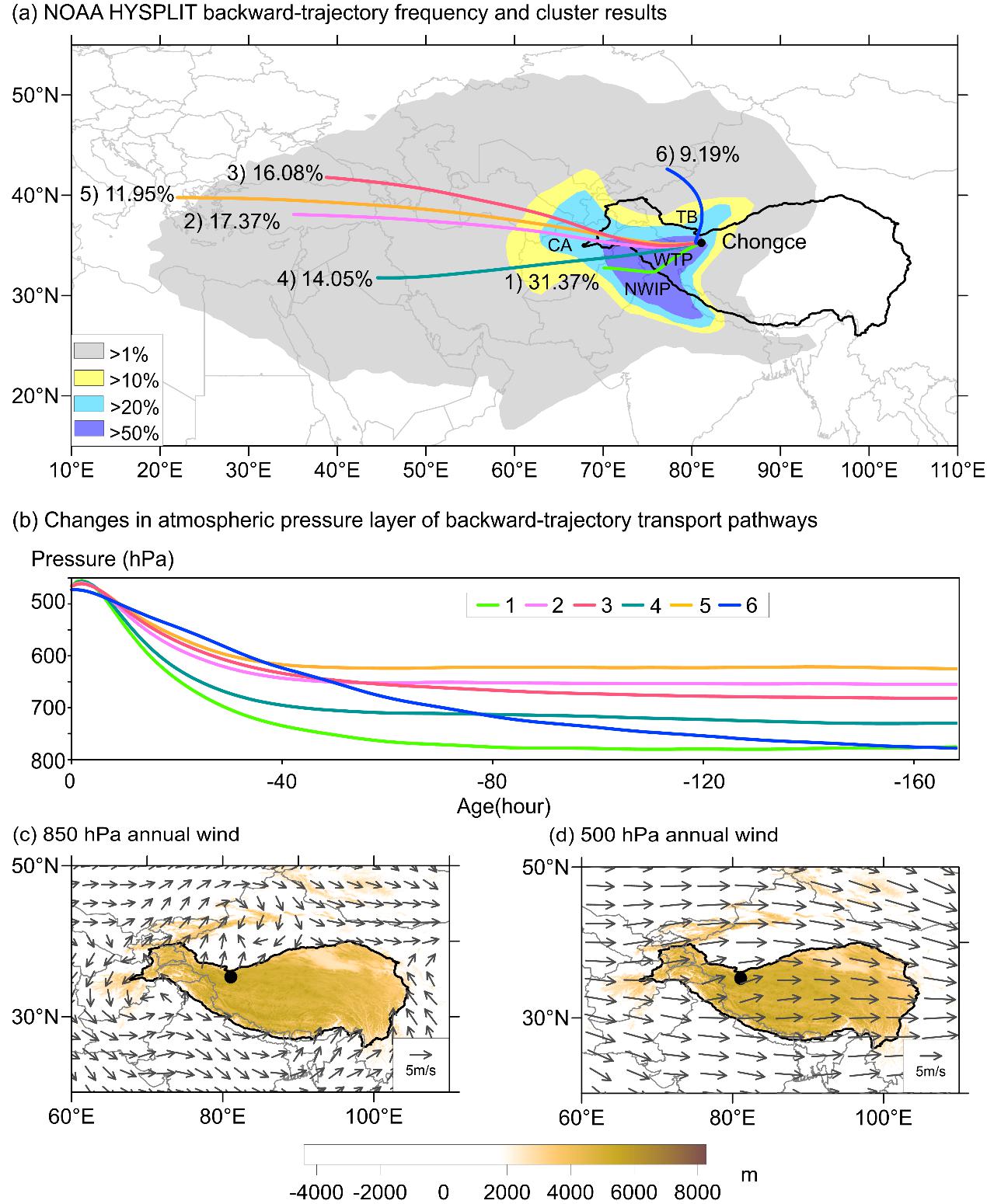

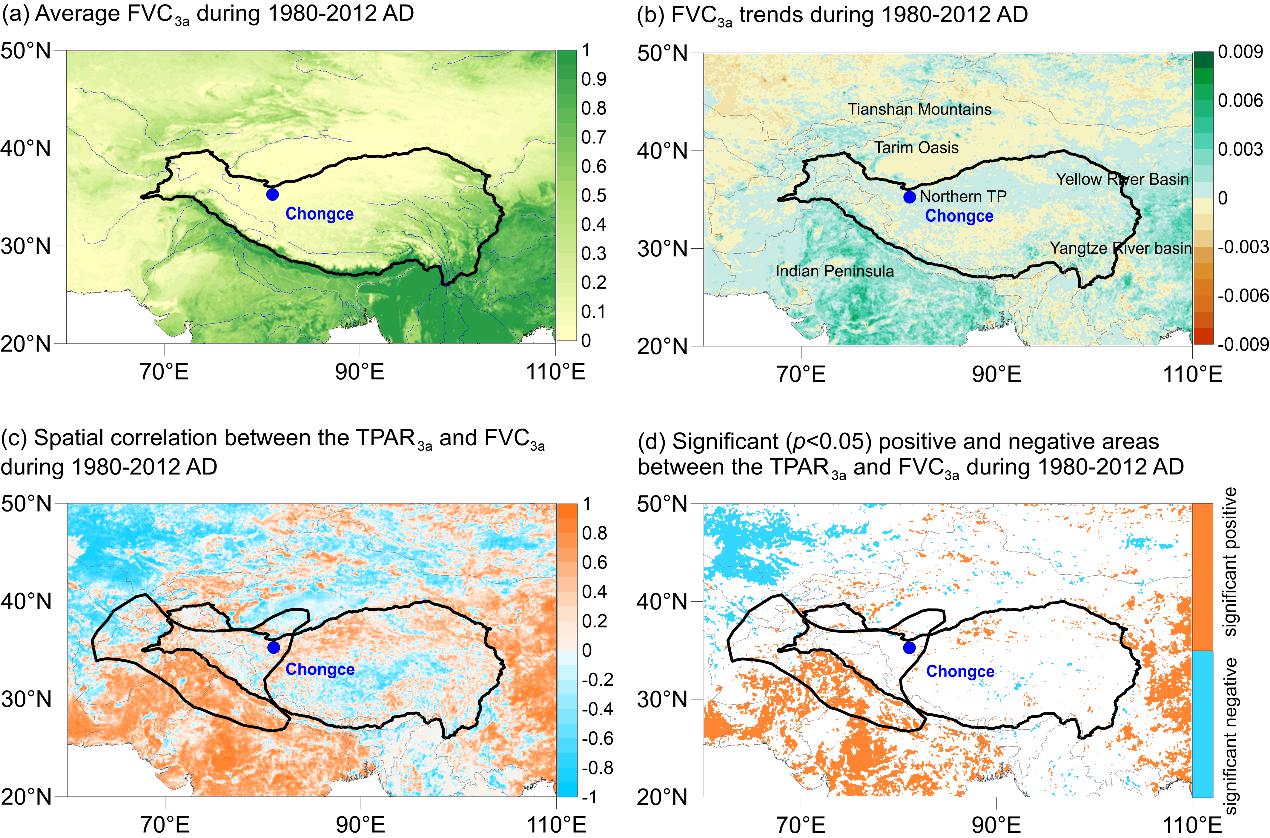

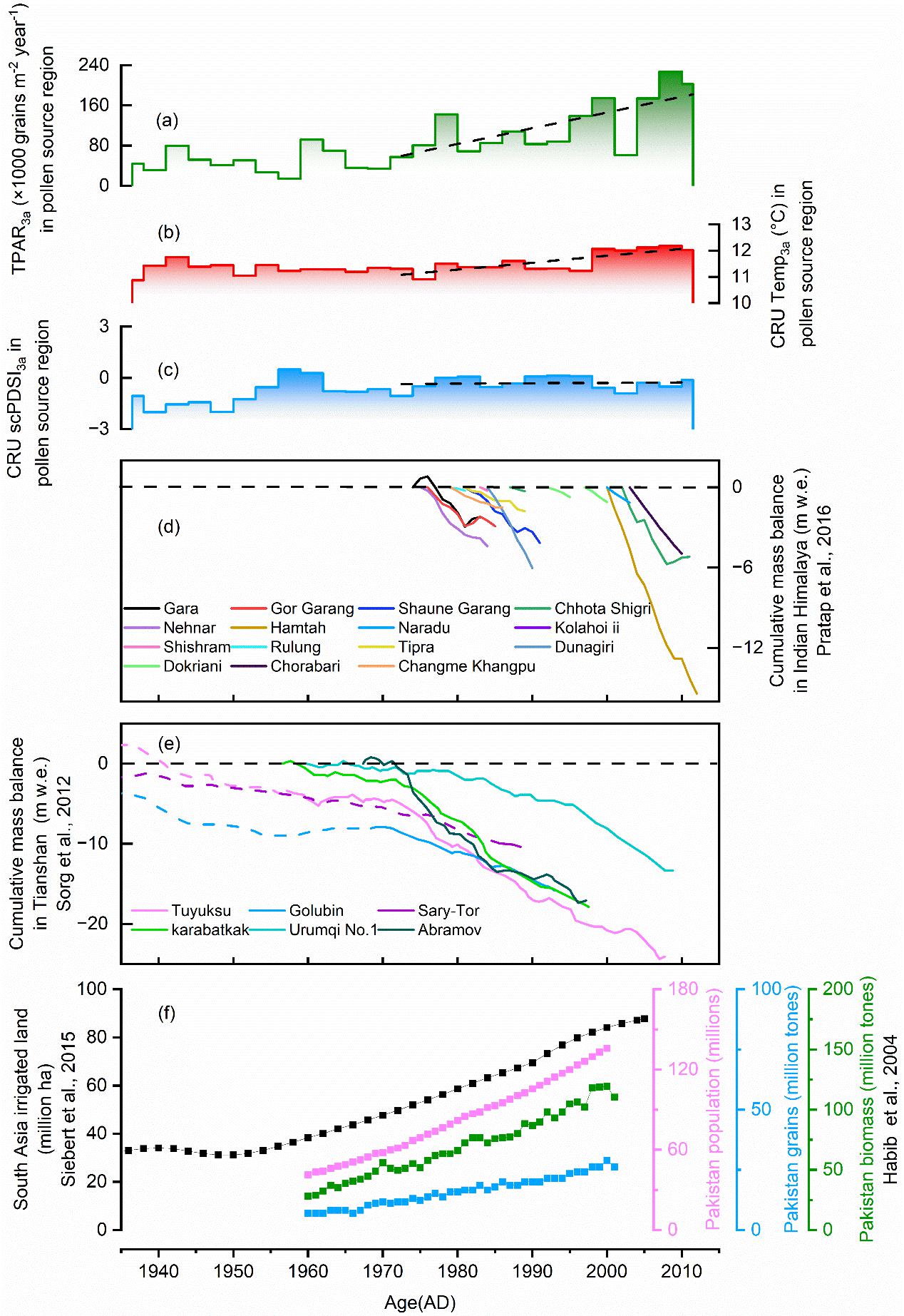

本研究提取了青藏高原西部的崇测冰芯上部30.5m样品的高分辨率的花粉积累率记录 (图1),基于后向轨迹、风场和地形强迫分析,研究确定了崇测冰芯花粉的潜在源区、传输机制和传输路径 (图2)。根据3年分辨率的崇测冰芯总花粉积累率 (the 3-year total pollen accumulation rate, 简称TPAR3a) 和3年分辨率的植被覆盖度 (the 3-year fractional vegetation cover) 数据的良好相关性,确定TPAR3a是崇测源区植被覆盖度的良好指标 (图3)。综合研究表明,青藏高原西部及其周围地区的绿化早在公元1935年就开始了,其主要原因是区域暖湿化。20世纪70年代以后,绿化趋势变得更加显著,这主要归因于温度的显著上升 (图4)。

研究团队基于花粉研究中的基础问题——花粉来源、花粉运输机制和花粉运输途径等,使冰芯花粉的研究更加具体和系统,并为冰芯花粉的生态解释提供了理论支持。这项研究将冰芯学,孢粉学和遥感科学相结合,将青藏高原西部植被绿化的起点回溯至20世纪初,为理解历史时期的绿度变化情况提供了重要的科学依据。

图1 崇测冰芯3年分辨率的花粉积累率记录

图2 HYSPLIT模型源区分析结果和风场图

图3 TPAR3a和FVC3a之间的空间相关性

图4 TPAR3a、气候因素、冰川融化和人类活动之间的比较

本研究以“Significant greening in the western Tibetan Plateau and surroundings occurred after the 1970s”为题发表在Nature旗下的《Communications Earth & Environment》期刊上。bevictor伟德官网博士研究生黄壬晖为第一作者,侯书贵和马春梅教授为共同通讯作者。参与研究的还有张王滨,柳晓倩,庞洪喜和吴霜叶等师生学者。成果受国家自然科学基金重点项目 (41830644), 国家自然科学基金创新研究群体项目 (42021001),国家自然科学基金重大研究计划培育项目 (91837102) 和国家重点研发项目 (2023YFF0805300, 2023YFF0804700) 等联合资助。

论文全文信息为:

Huang, R. H., Ma, C. M., Zhang, W. B., Liu, X. Q., Wu, S. Y., Pang, H. X., Hou, S. G., 2025. Significant greening in the western Tibetan Plateau and surroundings occurred after the 1970s. Communications Earth & Environment, https://doi.org/10.1038/s43247-025-02061-2.